"A sex groove" : quand il s’agit de célébrer, dans "When The Levee Breaks", une des plus imposantes parties de batterie de son ami de jeunesse, issu comme lui de la scène rock et folk des Midlands de l’Ouest, Plant, sans emphase, sans fanfaronnade, fait mouche. Page, toujours plus enclin à polir la mystique zeppelinienne, aura beau ajouter que la prestation de Bonzo fait de "When The Levee Breaks" tout simplement "the drum song", Jason, le propre fils de Bonzo, aura beau y encenser, au prix d’une hyperbole redoublée, rien moins que "the drum intro of the Gods", c’est bien Plant qui, dépassant le constat facile d’un Bonzo cogneur titanesque, tout à la fois forge surpuissante et métronome tellurique, pénètre la science de cet époustouflant batteur : une pulsation vivante, organique, charnelle, insufflant la vie à ce titre-phare du corpus zeppelinien dont il n’est pas dit que, sans sa contribution, il aurait même été retenu pour ce quatrième album. Combien de batteurs rock pour prétendre à une telle prouesse artistique, affranchie de toutes considérations techniques ?

Bonham, il suffit d’une écoute pour s’en convaincre, est véritablement la statue du Commandeur de ce "When The Levee Breaks". Sa frappe prométhéenne y est d’une telle puissance que son écho premier, semble retentir, intact, aujourd’hui encore. Le hip-hop en a en tous cas, dès les années 1980, pris bonne note et l’a inclus dans sa bibliothèque de samples de batterie, aux côtés du "Apache" de Jim Gordon et de quelques autres "breaks", relativement rares, de batteurs blancs. Pourtant, et sans surprise, "When The Levee Breaks" vaut plus que ce seul tour de force rythmique et sonore : performance de production, tissé d’un maillage de guitares tourbillonnantes, conduit par un Plant impérieux, harmonica compris, c’est le final épique, en réponse au "Stairway to Heaven" de la face A, d’un album qui se sait monumental. "A giant step", conclura, tout en fierté pudique, Page.

"When The Levee Breaks" : l'œuvre

Le titre, dans sa dernière version remasterisée :

If it keeps on rainin’ :

le blues débondé

La dette de Led Zeppelin au blues - celui de Willie Dixon, de Howlin’ Wolf, de Sonny Boy Williamson II et d’autres - est flagrante et, on le sait, à double titre : une influence artistique avérée mais aussi, littéralement, des emprunts tardivement crédités, sous la contrainte. Conscient que la réputation de "pies voleuses" attachée aux membres du groupe - et plus particulièrement à son guitariste et son chanteur - fait tâche d’huile dans les rédactions rock (les procès viendront, des parties lésées, dans un second temps), Page décide cette fois-ci de créditer les auteurs du "When The Levee Breaks" original dont Led Zeppelin s’inspire pour clôre son quatrième album. L’emprunt se limitant à quelques paroles et la composition elle-même étant en tous points différentes de l’original (comme le guitariste, drapé dans sa magnanimité, ne se prive pas de le rappeler aux journalistes), on mesure à quel point le guitariste souhaitait faire amende honorable ou, à tout le moins, craignait la sanction financière. Le riff principal, dû à Page lui-même, a d’ailleurs été composé bien avant que Plant n’y adjoigne spontanément, comme à son habitude, des paroles issues de son répertoire quasi-illimité de blues, à cette différence ici que la thématique originelle, quelque peu métaphysique, du "barrage qui cède" imprime commodément une profondeur rarement rencontrée chez Led Zeppelin.

"When the Levee Breaks" est, dans sa version originelle, un country-blues mâtiné de ragtime, composé et enregistré par Kansas Joe McCoy (chant, guitare rythmique) et Memphis Minnie (guitare rythmique) le 18 juin 1929 à New York pour Columbia Records (ou... un an plus tard, pour certains exégètes blues). Si les deux musiciens sont crédités, beaucoup s’accordent à dire que seul McCoy en est le compositeur. En retour, les parties de guitares plus avancées, en finger-picking, et probablement en open-tuning, ont été très probablement joués par Minnie.

Le titre prend pour sujet le Great Mississippi Flood du 21 avril 1927, une crue dantesque, la plus catastrophique de la jeune histoire des États-Unis à ce jour, qui coûta la vie à des centaines d’habitant(e)s des six États concernés et contraignit au déplacement forcé un demi-million d’autres. Un traumatisme régional, comme on peut l’imaginer, qui, dès 1927, vint nourrir l’imaginaire blues, avec le "Backwater Blues" de Bessie Smith et le "Mississippi Heavy Water Blues" de Barbecue Bob puis le "High Water Everywhere" de Charley Patton. En 1959, John Lee Hooker en reprend le douloureux sujet pour son "Tupelo Blues". Bien plus tard, Nick Cave, Bob Dylan & Randy Newman feront de même, installant définitivement la catastrophe dans un imaginaire cette fois national.

Si le blues s’est emparé tout naturellement de ce thème, ce n’est pas pour sa seule dimension catastrophique, dont la symbolique - épreuve de Dieu, afflictions, vallée de larmes, etc. - se prêtait certes déjà suffisamment à sa réappropriation. Un autre blues - un blues dans le blues pour ainsi dire - se nichait en effet dans les paroles originelles de McCoy & Minnie qui évoquaient les Afro-américains enrôlés de force (et, rapporte-t-on, parfois tenus en joue) pour empiler les sacs de sable destinés à contenir la crue : "I works on the levee, mama both night and day, I works so hard, to keep the water away".

De cette riche matière blues, Robert Plant ne fait, à vrai dire, que reprendre le canevas sans que, même en incluant quelques paroles originelles, la dimension tragique, et encore moins sociale, n’affleure véritablement. Beaucoup y ont, du reste, préféré entendre une métaphore libidinale, celle d’une sexualité enfin débridée, qui débonde, illustrée par la slide feulante de Page. Plant est toutefois le premier à le rappeler : il ne faut pas (trop) chercher de sens à ses paroles.

Sans doute plus intéressant, c’est, après "Going to California" qui mentionnait le séisme Sylmar du 9 février 1971 dans la vallée de San Fernando, à nouveau une catastrophe naturelle qui fournit au chanteur la substance de ses paroles, qui plus est dans le titre qui lui est immédiatement successif. Ajoutons que ce tremblement de terre menaça d'emporter un barrage (qui résista in extremis) et on touche presque au concept album… Il n’en est évidemment rien et seule la spontanéité de Plant, couplée à l’urgence des sessions d’enregistrement, explique très vraisemblablement cette coïncidence.

Prayin’ won’t do you no good :

le son philosophal

À l’inverse d’un "Black Dog" ou d’un "Four Sticks", la structure du titre, relativement simple, a été rapidement verrouillée par les quatre Anglais, tous crédités ici. Page et Bonham auraient même fait tourner le riff principal dès décembre 1970 aux studios Island, validé son potentiel, mais durent admettre que le résultat alors enregistré sonnait creux, "sans relief". Page eut l’intuition que, bien plus que le travail pourtant exigeant et fondamental des sonorités de guitares, de voix et d’harmonica auquel il allait bientôt s’atteler en studio, ce serait la batterie qui se montrerait déterminante dans le processus créatif et permettrait au titre d’accéder à une dimension supérieure. Rien de plus vulgaire qu’un riff, aime à dire le guitariste…

Sans même s’intéresser encore à la prestation de Bonham, le travail de mixage des guitares, du chant et de l’harmonica fut, du propre aveu de Page, extrêmement complexe. C’est que le titre reste plutôt simple, son riff, excellent mais lui-même peu élaboré et sans tout à la fait la personnalité trempée habituelle des riffs zeppeliniens, lui donnant l’essentiel de son identité, trop modeste pour une composition du Dirigeable : qu’on songe, par exemple, à "In My Time Of Dying", soutenu lui aussi par une batterie monumentale, mais aussi, et avant cela, par un riff original et racé, et la (très) relative faiblesse du beau riff de "When the Levee Breaks" devient manifeste. Page sait donc qu’il faut parfaire les textures sonores - non en tant que telles mais comme vecteurs d’ambiances, son maître-mot en production.

Il fera de cette gageure un véritable exploit - encore un, sur un album qui n’en manque pas - ajoutant, à chaque nouveau couplet, une nouvelle "texture" sur le chant de Plant, passé par un phasing à chaque fois renouvelé, via un vieil ampli Fender Princeton avec un trémolo en sus. C’est aussi le retour du "backwards echo", déjà à l’œuvre sur "You Shook Me" et sur "Whole Lotta Love". Cet "écho inversé" repose sur le principe de bandes d’enregistrement inversées avec cet effet aussi déconcertant que séduisant que l’écho précède alors, illogiquement mais spectaculairement, le son d’origine qu’il duplique. Page s’en est, comme il se doit, proclamé le concepteur, appliqué par ses soins dès 1967 avec "Ten Little Indians" des Yardbirds mais, comme souvent, le procédé est antérieur à sa manifestation la plus populaire : en 1966, "That’s the Way It’s Gonna Be" de Lee Mallory, produit par Curt Boettche, fait ainsi entendre la même astucieuse manipulation.

Page dit par ailleurs ne plus savoir si, outre cet écho inversé, des bandes inversées ont été également incluses pour les guitares (Danelectro, 12-cordes) et pour l’harmonica. Ce dernier, dans lequel Plant souffle avec une passion et une créativité étourdissantes, est excellent, dès son entrée et tout au long du titre et joue à part égale avec le riff de Page à qui il semble même parfois voler la vedette. Comme ceux de Jagger, les dons de Plant pour cet instrument peu flamboyant restent d'ailleurs cruellement négligés, tant il est vrai qu’une rock star harmoniciste est sans doute difficile à concevoir en (hard) rock. Enfin, le titre a été originellement enregistré à un tempo plus rapide, puis ralenti à la production pour en accentuer la lourdeur boueuse du chant et l’onctuosité grumeleuse des guitares.

La toute fin est également spectaculaire : Page ne manque pas de rappeler que ce fut là aussi un morceau de bravoure en studio en cette année 1971 de créer, au lieu d’un traditionnel fade-out, une spirale sonore, injectée de fuzz, autour des guitares (Les Paul), en gardant constants les autres éléments du mixage (notamment celui de la voix), comme dans l’œil du cyclone. Son écoute attentive, précise Page, doit nécessairement se faire au casque. Il n’est pas interdit d’y entendre un écho, pour ainsi dire, à la fin de "Hard Lovin’ Man" sur In Rock de Deep Purple.

"When The Levee Breaks", un titre "sauvé" par la production ? Un tel bilan serait excessif - et devient d'ailleurs tout à fait insensé si l'on considère l’apport de Bonham. Pour autant, il est manifeste que Page a cherché - et brillamment réussi - à pallier la relative faiblesse de la composition via la production, avec moins de porosité naturelle entre les deux que sur, par exemple, "Four Sticks" où composition et production s'agrégeaient par alchimie. La moindre des ironies, d’ailleurs, n’est pas que "When The Levee Breaks" est le seul titre du quatrième album qui n’ait pas fait l’objet d’un nouveau mixage après ceux, désastreux, à son exception, réalisés en février 1971 aux studios Sunset.

Mean old levee :

la batterie émancipée

Page le pressentait donc : une dimension, essentielle, faisait défaut à la composition. Qu’il ait lui-même saisi d'emblée que cette béance pouvait être spécifiquement comblée par la batterie ou que, selon une version (comme souvent) concurrente de Andy Johns, les recherches sonores communes de Johns et Bonham aient préalablement recentré le titre autour de la batterie puis, en retour, inspiré à Page une nouvelle approche de sa composition, une chose est sûre : la batterie de Bonzo est devenue, à Headley Grange, la star de "When The Levee Breaks".

Sans doute, dira-t-on, est-ce souvent le cas chez Led Zeppelin dont le batteur, si unique, si expressif, apporte toujours aux titres du groupe sa compréhension sidérante de singularité et de pertinence au moyen de parties spectaculaires mais jamais ostentatoires ni gratuites, toujours au service de la composition. Pourtant, il s’agit de tout autre chose ici : un processus créatif inédit pour le groupe, avec une composition au sein de laquelle la batterie n’articule pas brillamment des titres complexes en en résolvant les riffs bancals ("Black Dog", "Four Sticks", plus tard "In My Time of Dying"), ni ne décuple la puissance de titres déjà amplement rentre-dedans ("Rock and Roll", "Communication Breakdown", "Immigrant Song"), ni même ne participe de l’originalité du titre avec la sienne propre ("Good Times", "Ramble On") ni, enfin, ne propulse par sa créativité un chef-d’œuvre à des hauteurs définitivement inaccessibles ("Whole Lotta Love"). Avec "When The Levee Breaks", c’est bien, pour la première fois, la pulsation même de Bonham qui non seulement alimente mais définit le titre. Chant, harmonica, basse, guitares ? "the drum song", donc, dira Page. C’est alors sans précédent dans l’œuvre zeppelinienne et, du reste, rare ensuite : si la technique de prise de son elle-même sera reprise dans "In My Time of Dying" (avec la même sanction d’une basse difficilement audible), seule, sans doute, une composition sans aucun rapport avec "When The Levee Breaks", si ce n’est, précisément, la place primordiale qu’y occupe la batterie dans son identité, déclinera ce principe artistique d'une batterie souveraine : "Kashmir" sur Physical Graffiti.

Qu’est-ce qui vaut donc à cette partie de batterie - brute et dépouillée - une réputation si écrasante dans le corpus zeppelinien ? Davantage que sa structure et son rythme, peu complexes, le son énorme de sa pulsation, animale, haletante, enfin capturé sur bandes.

À son arrivée à Headley Grange, Bonham se plaignit à nouveau de n’être jamais encore parvenu à entendre sur les trois premiers albums du groupe le son qu’il s’entendait produire live, loin des cabines studio étriquées. Il s’en épancha auprès de Johns qui, Page, Plant et Jones partis, lui proposa de tester des placements de batterie dans la vénérable demeure. Comme Page, Johns se disait convaincu qu’on ne capte pas le son d’un kit de batterie en plaçant simplement deux micros sur ses côtés. Il suggère donc à Bonham de placer son kit de batterie dans le hall d’accueil de Headley Grange et suspend deux micros M160 au-dessus du premier étage qui le surplombe. Magie toute seventies de la production : la conjugaison laborieuse de bricolage, parfois de rafistolage, d’intuitions géniales et d’analyses professionnelles aboutit au splendide.

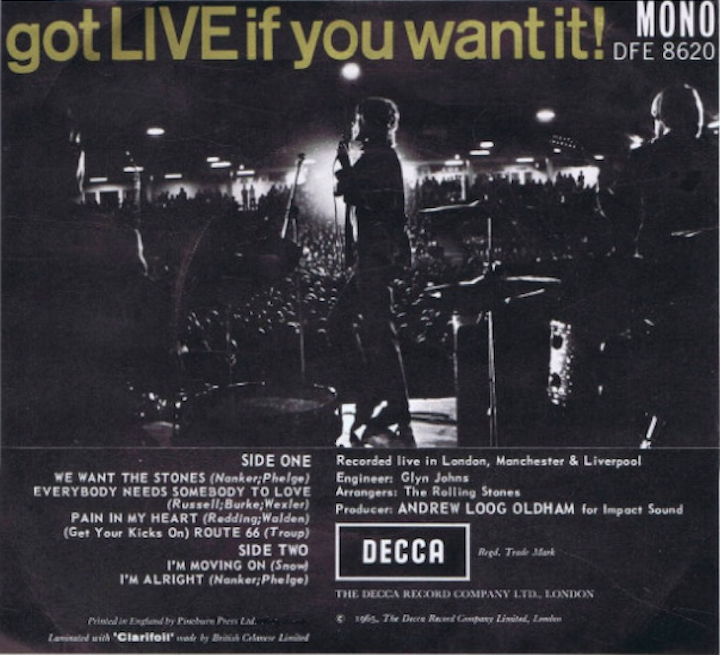

Notons en passant que c’est, dans un tout autre contexte, le dispositif qui prévalut pour enregistrer les (rares vraies) pistes live du Got Live If You Want It des Rolling Stones, capté, des balcons, avec le IBC Mobile Unit par… Glyn Johns, le frère d'Andy.

Les deux micros ainsi placés en hauteur, Andy Johns eut la bonne surprise de découvrir que le kit de Bonham était particulièrement bien équilibré, et qu’aucune disparité de son entre chaque tom ne serait, au moins, à gérer. Il mit enfin un point d’honneur à retirer le traditionnel micro du pied de grosse caisse, injecta le tout dans deux canaux, direction le Rolling Stone Mobile garé devant la demeure. Bonzo, dit-on, ne put cacher sa joie à l’écoute du prodigieux résultat : un son bestial, pantelant, palpitant - littéralement irrésistible. Johns, quant à lui, avoua s’en être tenu depuis à cet adage : micros d’ambiance pour la batterie, micros rapprochés pour tout le reste.

Immanquablement, la légende de la spontanéité, du naturel, de l'immanence si chère à Page - accrue d’un imaginaire vaguement occulte de forges infernales soufflant sur les braises de l’œuvre au noir du guitariste - fut grassement enrichie au fil des années, avec le mythe d’une captation live, sans retouche, comme liant. Le fait est pourtant que le son en fut ensuite compressé, la Binson italienne de Page, déjà utilisée sur "Four Sticks", à nouveau sollicitée, deux limiteurs de chaque côté également employés (selon Johns), un écho ajouté (concèdera Page au détour d’une interview). Rick Beato a produit par ailleurs une vidéo didactique visant à confirmer que le fameux hall ne pouvait être responsable de ce seul son apocalyptique.

Quoi qu’il en soit, l’enregistrement de cette batterie fera date. Au public qui ne le découvrirait qu’aujourd’hui, il n’est sans doute pas inutile de rappeler qu’en dépit d’avancées notables en ce début des années soixante-dix, la batterie rock restait toujours, peu ou prou, le parent pauvre de la production, avec des techniques de prises de son datant de la décennie précédente, voire de celle encore avant (oreiller calé dans le pied de grosse caisse pour en étouffer la résonance, scotch sur les cymbales pour en atténuer le carillonnement, etc.) - en bref, tout ce qui a, tout au long de ses longues sessions dans les années soixante, ulcéré Page pour qui la batterie sonnait toujours comme "un bout de carton", sans profondeur, sans harmonies, quelle que soit la frappe du batteur installé derrière les fûts. Et si des expérimentations audacieuses avaient déjà été menées, comme le kit de batterie London Jazz, datant des années 1930, de Charlie Watts sur "Street Fighting Man" ou le travail de Jimmy Miller sur "Honky Tonk Women" des Rolling Stones, la batterie de "When The Levee Breaks" est immédiatement historique.

Les rappeurs (et pas qu’eux) ne s’y tromperont pas, qui sampleront à l’envi cette partie qu'on retrouve aujourd'hui sur plus de 200 titres : Beastie Boys ("Rhymin & Stealin” - titre à l'ironie grinçante quand on songe aux emprunts de Led Zeppelin), Bjork ("Army of Me"), Dr. Dre (“Lyrical Gangbang”), Eminem ("Arose", Kim"), Aphex Twin ("Taking Control"), Massive Attack (“Man Next Door”) et même jusqu'à... Depeche Mode (avec une astuce). Puff Daddy mixera même avec grand flair "When The Levee Breaks" et "Kashmir", les deux titres où le règne de Bonzo est sans partage dans son "Come with Me". L’ironie (encore) d’un groupe de "pie voleuses" pillé à son tour, qui plus est par des musiciens noirs, n’échappera pas à Plant qui bottera en touche, invoquant la perméabilité artistique intrinsèque au blues et rappelant, grand seigneur, que rien n’est sacré ni intangible… sauf, ajoute-il en flèche du Parthe, peut-être le riff de "Heartbreaker" quand il est plagié à deux notes près par Michael Jackson pour son "Bad"…

Thinkin' 'bout my baby and my happy home :

interdit de scène ?

Investi d'un tel travail de production, et sans doute fragilisé par sa ténuité, "When The Levee Breaks" avait, on s'en doute, peu de chances de prendre la route avec le groupe. Il ne sera interprété qu'à deux occasions, au Brussels Vorst National le 12 janvier 1975 pour la première fois (soit plus de quatre ans après son enregistrement) puis au Chicago Stadium huit jours plus tard.

Page & Plant l'exhumèrent toutefois à la faveur de leur réunion, en offrant une version acoustique estampillée "World music", pendant la tournée No Quarter de 1995. Soutenant des instruments acoustiques et non électriques, la batterie escamote astucieusement la comparaison avec son illustre et écrasante partie d'origine et substitue des breaks musclés et démonstratifs à la frappe colossale de Bonham, dans un hommage aussi involontaire que définitif.

Durée : 7:08

Robert Plant : chant, harmonica

Jimmy Page : guitares

John Paul Jones : basse

John Bonham : batterie

Compositeurs : Jimmy Page & Robert Plant & John Paul Jones & John Bonham & Memphis Minnie

Producteur : Jimmy Page

Ingénieur du son : Andy Johns

Enregistré entre décembre 1970 et février 1971 à Headley Grange, East Hampshire, Angleterre avec le Rolling Stones' Mobile et aux studios Island (Londres).